他人事ではない!熱中症対策!

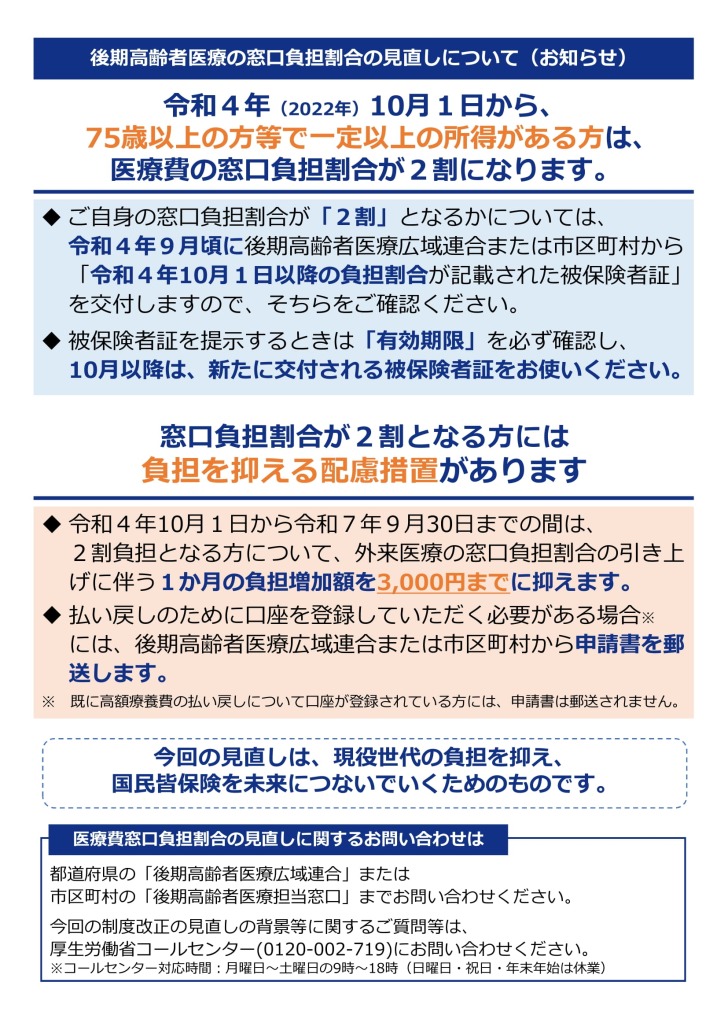

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。

全国の職場での熱中症による死傷者は、去年、統計を取り始めてから最も多い1257人に上りました。

このうち亡くなった人は31人で、3年連続で30人以上となっています。

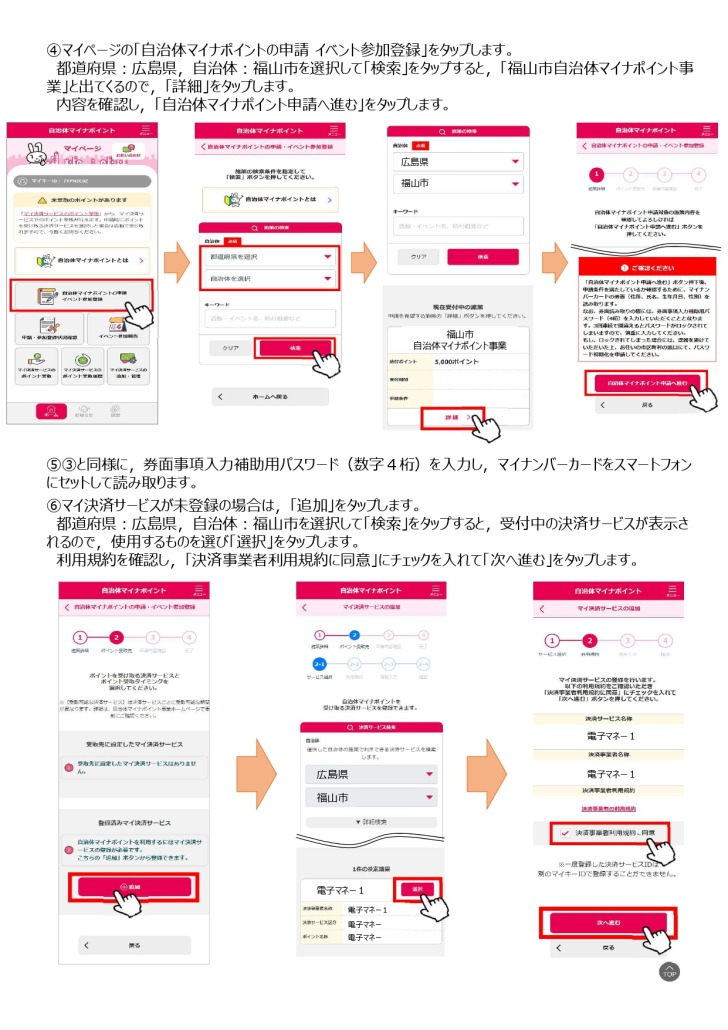

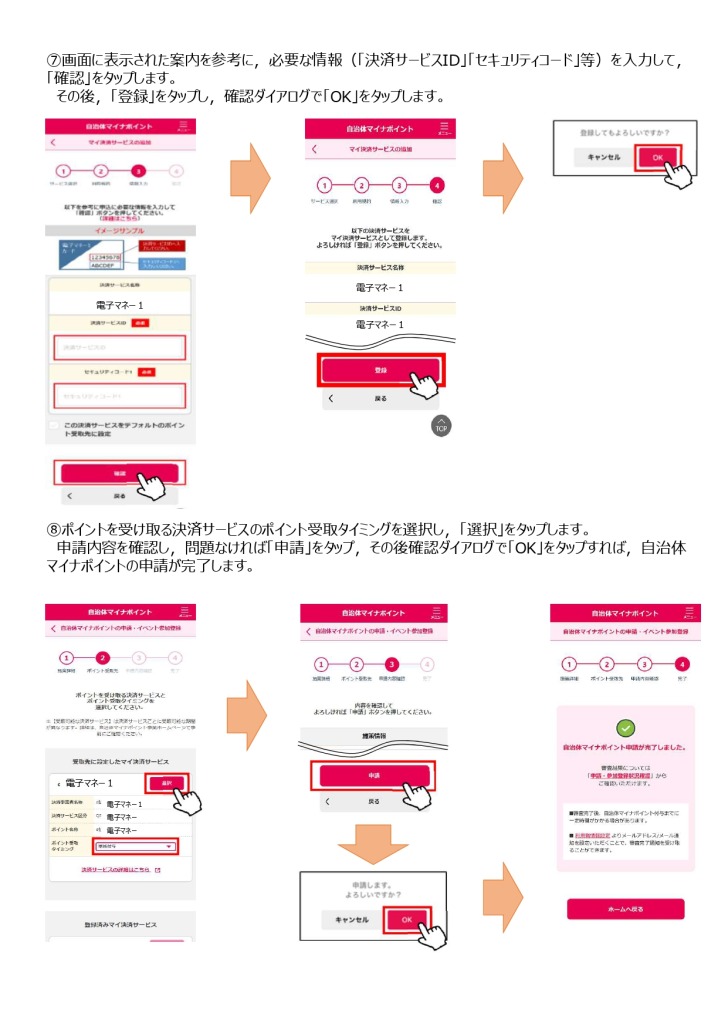

厚生労働省がおととしまでの4年間で、職場で死亡した合わせて103人を分析したところ、9割を超える100人は初期症状の放置や対応の遅れが死亡に至った原因だったということです。

この熱中症対策義務化は、条件を満たす作業を行う企業は全てが対象です。

対策を怠った場合には罰則があるため、多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要があります。

では、義務化の背景、対策は具体的にどうしたらいいのか、そして企業の対応手順について解説していきます。

●熱中症対策の義務化の背景

- 地球温暖化の影響による熱中症リスクの増加

- 職場における熱中症による死傷者数の増加

上記2点が挙げられますが、過去数年間の熱中症による死亡災害のうち、100件は「重篤化した状態で発見される」「医療機関に搬送しない」などの初期症状の放置や対応の遅れが原因と言われています。

●熱中症対策が義務付けられる作業の条件とは

熱中症対策はすべての企業で義務付けられるわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において義務化されます。

義務付けられる作業の条件

- WBGT(暑さ指数)28度以上の環境

- 気温31度以上の環境

求められる対策

上記の作業を行う企業は

①報告体制の整備

②実施手順の作成

③関係者(労働者)に周知

を行う必要がある

対策を怠った場合の罰則

6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性がある

●そもそもWBGT値ってなに?基準値は?

WBGTは、熱中症のリスクを示す指標のことで「暑さ指数」とも呼ばれています。

気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮されて計算され、より人体が感じる暑さに近い指標とされています。

WBGT値が基準値を超えると熱中症のリスクが高まると言われ、環境省の熱中症予防情報サイトにおける「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることが可能です。

しかし、公表内容はあくまで地域を代表する一般的な値であり、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないため、WBGT測定器を設置して、それぞれの場所を計測しましょう。

作業環境の条件はどのくらい当てはまる?

作業強度や着衣の状況などによっては、上記の作業に当てはまらない場合でも熱中症のリスクが高まります。

そのため厚生労働省は、以下の表に基づいて、身体作業強度(代謝率レベル)とWBGT基準値を比較することを推奨しています。

WBGT基準値を超える場合には、冷房の活用や作業内容・作業場所の変更などにより、低減を図りましょう。

熱中症対策義務化の対象となりそうな業種は?

今回の改正省令では、熱中症対策を義務づける職種・業種などは定めていません。

上記の条件に当てはまる作業をおこなう企業は全てが対象となり、作業内容が屋内か、屋外かなども問われません。

そのため、建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、工場や倉庫での作業を中心とする業種も場合によっては対象となるでしょう。

そのほか、外回りが多い営業職なども、気温31度を超える日に1時間以上出歩く場合は対象となります。

このように、幅広い業種が熱中症対策義務化の対象となるため、事業者はいま一度、自社が該当しないか業務内容を確認しましょう。

6月から企業に求められる熱中症対策

熱中症対応の基本的な考え方は、見つける→判断する→対処するです。

そのためにも、熱中症対策をしなければならない企業においては「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」が義務づけられます。

1. 報告体制の整備(見つける)

熱中症の被害を拡大させないためには、早期発見が不可欠です。

以下の報告体制の整備をおこない、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者も含むすべての関係者に周知する必要があります。

- 「熱中症の自覚症状がある労働者」がその旨を報告するための体制

- 「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制

熱中症が疑われる症状としては、めまいや頭痛、吐き気、倦怠感などが挙げられます。

労働者自身にこのような自覚症状がなくても、大量に汗をかいている、ふらついている、ぼーっとしているなど、普段と様子が違う労働者を見つけたら熱中症を疑いましょう。

下記などの取り組みを実施することで、熱中症のおそれがある労働者などを早期発見・把握することができます。

- 職場巡視…作業現場を定期的に見回り、労働者の状態を確認する

- バディ制の採用…2人1組などで作業をおこない、お互いの体調に気を配る

- ウェアラブルデバイス等の活用…体温や心拍数などを測定できる機器を利用する

- 定期連絡…現場と管理者の間で定期的に連絡を取り合い、異常がないか確認する

2. 実施手順の作成(判断する)

熱中症の疑いがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な判断をおこない、重篤化を防ぐために必要な措置を講じることも企業の義務です。

いざという時に的確な判断ができるよう、事業場ごとに、緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地などを関係者に周知し、以下の措置の実施手順をあらかじめ定めておきましょう。

実施手順を作成すべき措置の内容

- 作業からの離脱(暑熱な場所での作業を中断させる)

- 身体の冷却(体を冷やす)

- 水分・塩分の摂取(意識がある場合はすぐに摂取させる)

- 必要に応じた医療機関への搬送(医師の診察または処置を受けさせる)

- 経過観察 (措置をとっている間の対応)

- 緊急連絡網の活用(必要な関係者〈家族・医療機関など〉に連絡する)

実施手順については、現場の実態に即した具体的な手順を作成することが求められています。

3. 関係者に周知(対処する)

熱中症は体調や持病によっても影響を受けるため、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する全ての関係者への周知が必要です。

朝礼やミーティング、社内メール、社内掲示板などを活用し、熱中症対策の周知に努めましょう。

効果的な職場における熱中症対策事例

厚生労働省が公表している「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱などでは、義務化される措置以外にも、効果的な熱中対策が多数挙げられており、これらも参考にしつつ総合的な取り組みを進めていくことをオススメします。

作業環境の管理

WBGT値を低減するための対策(簡易な屋根の設置、通風・冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置など)をする

作業時間の短縮

長めの休憩時間を設定したり、WBGT値が基準値を大幅に上回る場合は、原則として作業を控える

暑熱順化への対応

暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)は熱中症リスクが高いため、作業時間を調整しながら、徐々に暑さに慣れさせる(暑熱順化)

計画的な暑熱順化プログラムを組む

(暑熱順化が進むと、同じ暑さでも熱中症になりにくくなる)

水分や塩分の摂取

のどが渇いたと感じる前に、作業前後に加えて、作業中も定期的に水分と塩分を摂取することが求められる

管理者は、摂取状況を確認したり、水分を常備したり、休憩設備を工夫したり、塩飴や飲料水の備え付けなどして、労働者の摂取を徹底させる

熱中症予防管理者の設置

熱中症予防適切な対策に取り組むための責任者として、十分な知識を有する者の中で熱中症予防管理者を選任し、現場担当者と連携して取り組むことが推奨されている

服装の調整

熱を吸収・保熱しにくく、透湿性および通気性の良い服装を準備する

日光下での作業には、通気性の良い帽子やヘルメットなども有効

プレクーリング

作業開始前や休憩時間中に身体を冷やすことで熱中症のリスクを軽減する

健康管理

疾患がある労働者への配慮や、日常的な健康管理に関する指導、作業開始前や作業中の健康状態など確認を行う

会社も対策をしつつ、個人でも対策を!

これは、最近の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正です。

人事・労務担当者は、自社の作業環境を特定し、熱中症リスクを評価した上で、報告体制や対応手順を具体的に整備し、文書化することが急務です。

個々人でも熱中症にならないための対策や、少しでも体調がおかしいと思ったらすぐに誰かに報告するなど、危機感をもって行動するようにしましょう!

また、熱中症に対する補償などについては、ぜひ弊社にご相談ください!