自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので

便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。

実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。

知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!

●自転車は、原則車道、左側通行です

実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、

原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。

また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して

よいことになっています。

①道路標識や道路標示で指定されている場合

②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合

③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合

※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので

接触事故の可能性がある場合など

歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、

歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。

また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!

●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!

自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。

『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。

『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する

よう心がけましょう。

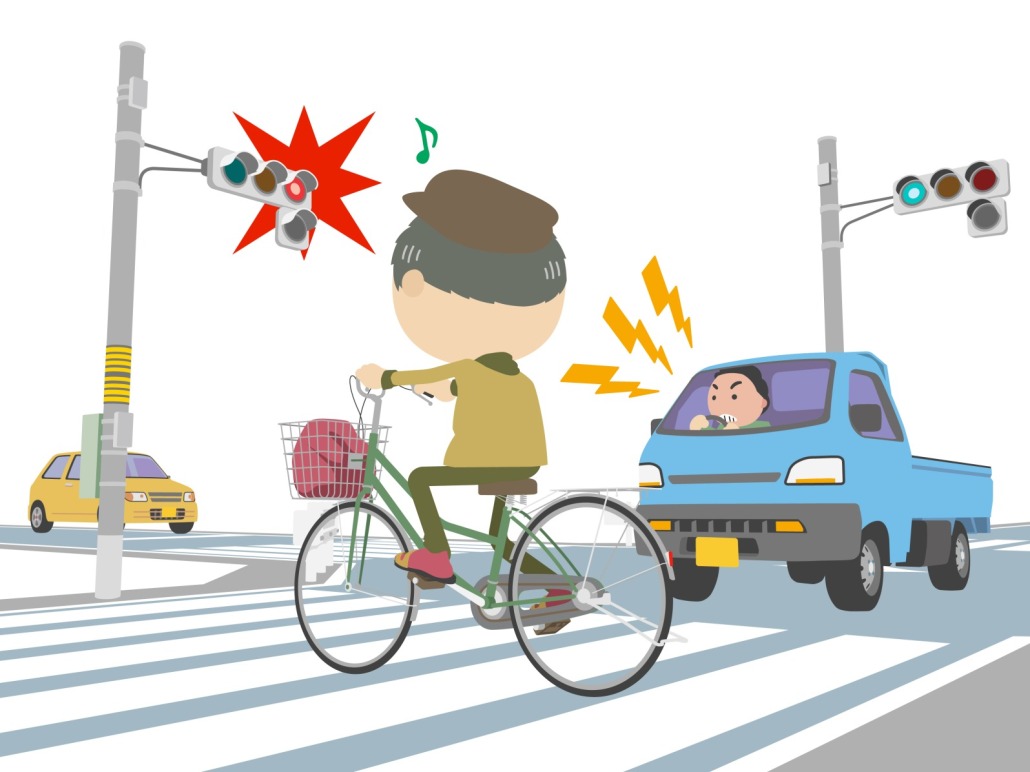

●信号を守りましょう!

自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。

『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い

安全確認をした上で、横断してください。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

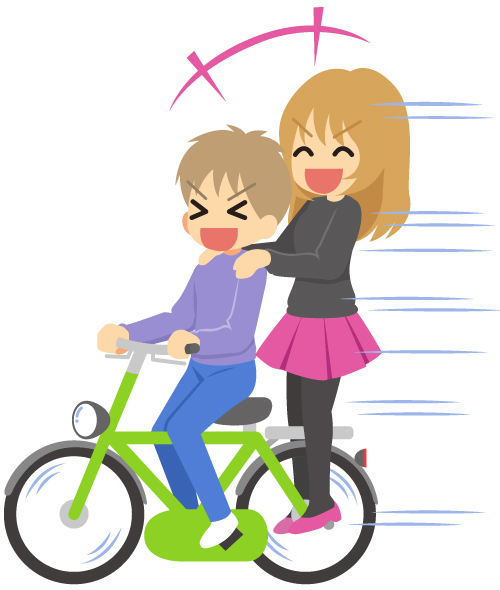

●並走運転や二人乗りは禁止です!

自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。

※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可

自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。

【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり

自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの

場合を除いて原則、禁止されています。

【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり

一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると

思わぬ事故を起こす恐れがあります。

事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。

●ながら運転、絶対にやめましょう!

スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、

『ながらスマホ』による自転車事故です。

通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら

運転することは違反行為です。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり

その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの

運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。

大変危険なので、絶対にやめましょう!

ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、

他人を巻き込んでしまう恐れがあります。

他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり

刑事罰を問われる可能性があります。

2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で

電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、

2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。

この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら

ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、

ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。

この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。

●個人賠償責任保険で備えよう

自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。

被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、

この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。

自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。

万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。

以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により

他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして

法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を

確認してみてください。

便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり

使い方次第で凶器になりうる乗り物です。

自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、

自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。

自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを

祈るばかりです。

【お金の勉強会シリーズ】NISAを知って活用しよう!

/カテゴリ: ラジオ, 情報(このブログでは1月24日の弊社出演ラジオの内容をもう少し詳しくお伝えしています。)

●そもそもNISAってなんぞや?

資産運用の方法としてよく話題にあがるNISA。

来年新しくなるということで、さらに注目を集めています。

「今のNISAもよくわからないのに、新しくなるの!?どうしよう!!」

と焦らなくても大丈夫!ここで一緒にお勉強しましょう♪

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して

得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。

しかしNISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、

毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度なんです!

●どんな種類がある?

NISAは、成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISA

の3種類があります。

●何が変わる?

2020年度制度改正において、ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、

2024年以降は新規購入ができないこととされました。

また、令和5年度税制改正の大綱等において、

2024年以降はNISA制度をもっと使いやすく、ずっと使えるようにしよう!という方針が示されました。

具体的には、一般NISA、つみたてNISAという枠ではなくなり、

に代わり、年間で合計最大360万円の投資枠、生涯の投資上限額も1800万円と大きくなります!

そして、非課税期間は今まで期間限定だったのが無期限となるんです!

***********************************************

●注意点は?

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

①新しいNISAが始まるまで待ったほうがいい?

現行のNISAと新NISAは別制度として開始されます。

運用を始めたい方は、現行のNISAを今年から始めることで、

生涯の非課税枠が多くなってお得です◎

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

②現行NISAは2024年を過ぎると、新NISAに移行される?

現行の一般NISAは非課税保有期間が5年です。

5年を過ぎると、利益に対して税金のかかる「課税口座」に払い出されます。(ロールオーバー※不可)

もし100万円ではじめた運用が5年後80万円だった場合、課税口座に払い出されてそのまま運用を続け

ると、100万円に戻った時に20万円の利益とみなされ、それに対して20%の税金がかかります!!

5年後の運用状況は誰にもわかりませんが、5年の運用中に

「もうだいぶ利益がでたな」と思うタイミングで売却してしまう方が非課税の恩恵を受けられます

ので、そこも頭に入れておくと良いかもしれません。

※ロールオーバー:非課税期間の5年間が終了した時、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すこと

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

③ジュニアNISAはもうしない方がいい?

2024年には新規口座開設ができなくなるため、非課税枠80万円までの

運用となりますが、せっかくなので使ってしまいましょう!

非課税の期間が5年だったものが、18歳になるまで非課税措置が受け

られることとなりましたので安心して利用してください◎

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

●非課税枠を利用して、積極的に資産運用しましょう!

物価がどんどん上昇している昨今。

インフレが起こると、お金の価値は下がっていきます。

預金をしておくだけでは、お金はほぼ増えませんし、価値としては減っていきます。。

お金をしっかり運用して、インフレに負けない資産形成をしていきましょう☆彡

資産運用、マネーセミナー、ライフプランニングの相談等、お気軽にお問合せください♪

今年も営業始まりました!

/カテゴリ: お知らせあけましておめでとうございます

兎年ということで、飛躍の年にしていきたいと思います

皆様にとりましても、幸多き1年となりますよう、お祈り申し上げます

本日より、通常通り営業しております!

さて、弊社では今年も毎月第4火曜日の朝7:50より、

弊社スタッフが代わる代わるエフエムふくやま77.7MHzのラジオ番組に出演します!

Go!Go!Bびんご「備後★ズームイン」という番組内のコーナーで

『お金の勉強会』と題しまして、

保険にとどまらないお金にまつわる色々な情報を発信しています!

その時に合った情報をお届けしていますので、ぜひお聞きください🎵

今月は、新制度に代わる「NISA」についてお伝えしますよ!

それでは本年も、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

年末年始休業のお知らせ

/カテゴリ: お知らせ今年一年もご愛顧くださり、誠にありがとうございました。

さて、誠に勝手ながら下記の期間は休業とさせていただきます。

12月30日(金)~1月4日(水)

新年は、1月5日(木)より通常営業致します。

弊社休業中の事故の連絡については

下記へお電話お願いいたします。

AIG損保 :0120-416652

東京海上日動火災:0120-119110

(どちらも24時間365日受付)

期間中ご不便をおかけいたしますが、

何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

スタッフ一同

冬の節電に協力しましょう!

/カテゴリ: 情報政府は2022年12月1日から2023年3月30日までの期間で、

家庭や企業に対して、終日、無理のない範囲での節電への協力を

要請しています。

政府による冬の節電要請は、7年ぶりとのこと!

今冬の電力需給の余力を示す予備率は、最低限必要な水準は

確保しているようですが、なお厳しい状況にあるとのこと。

また、大規模の発電所のトラブルが発生した場合には

安定供給ができない可能性が懸念されています。

それに加え、ロシアのウクライナ侵略により、国際的な燃料価格は高い水準にあり、

燃料を取り巻く情勢は予断を許さない状況にあります。

では、いざご家庭で節電をするとなると、どんなものにどれだけ電気を使用しているか

皆様はご存じでしょうか?

まず、電力需要が高まる時間帯ですが、冬は朝夕問わず終日一定の電力需要があり

特に照明や暖房の使用量が多くなる、日中に高まる傾向があります。

冬場、何に多く電気を使っているのかといったら、

やはり暖房ですよね。

家庭の電気使用割合における、32.7%以上が暖房に使われています。

その中でも、最も多く使用されているのが、エアコンの17%です。

12月半ばを過ぎ、本格的な冬の寒さがやってきた今、

暖房を節電するというのは、なかなか難しいことではありますが

家庭ですぐできる節電のポイントをいくつかご紹介したいと思います。

重要ポイントは、なんといっても設定温度です!

エアコンの設定温度を、例えは22度から20度に下げると、

2.7%節電効果があるということです。

部屋の中でも重ね着などをして、設定温度に気を付けてみましょう。

また、エアコンのフィルターにホコリがたまって目詰まりを起こすと

暖房効率が落ちて電力の無駄遣いに・・・。

2週間に1回は掃除をしましょう。

室外機の吸込口や吹出口がごみなどで塞がれている場合も同様です。

こまめに確認するようにしましょう。

それから、温かい空気は上に行きやすく、エアコンを使っても足元は寒いまま・・🥶

と感じる方も多くいらっしゃると思います。

そこでお勧めなのが、サーキュレーターや扇風機を併用することです。

温かい空気がたまっている天井に向かってサーキュレーターをまわすと、

温かい空気がかき混ぜられ、部屋全体をムラなく温めることができます。

エアコンは設定温度まで上げるときに多くの電力を使うので

温かい空気を素早く部屋全体に循環させて温められたら節電になりますよね!

※弊社女性陣も、足元が寒い寒いと毎日嘆いていましたが、サーキュレーターを使うことによって

足元まで温かくなり、仕事のパフォーマンスもよく(?)なっております!

暖房に次いで多く電力を使っているのが、

冷蔵庫14.9%、給湯器12.6%、照明器具9.2%などです。

冷蔵庫は、冷やしすぎを避け(設定温度を強⇒中へ)、扉を開ける時間を減らし、

食品の詰め込みをしないようにすることで、1.5%の節電効果が!

さらに不要な照明をすべて消すことで、4.5%の節電効果があるということです。

ウクライナ情勢や円安の影響で、家庭用電気料金は2割ほど値上がりしています。

節電すると、電気代の節約にもつながります。

物の値段がどんどん上がっている今日、しっかり節電をして

無駄な電気代を節約して、少しでも出費を抑えたいものですね!

福山市自治体マイナポイント事業、始まっています!

/カテゴリ: 情報11月30日より、マイナンバーを保有しているすべての福山市民を対象に、

一人あたり5000円分のポイントを、対象のキャッシュレス決済サービスに付与する

『福山市自治体マイナポイント事業』がスタートしました!

一人当たり5000円分のポイント!!ありがたい限りです!!

ポイント付与の対象となる条件は、2点!

・福山市民であること

・有効期限内の利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを保有していること

※現在マイナンバーカードの申請が多い為、交付申請から受け取りまで、2か月かかる場合もあるとのこと!

申請をお考えの方は、早めの手続きをお勧めします。

対象となるキャッシュレス決済サービスは、5種類!

・エフカマネー

・ゆめか

・auPAY

・d払い

・楽天Edy

※ポイント付与までのかかる期間は、それぞれ異なります。

申請時に必要なものは・・

・マイナンバーカード

・利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)

・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)

・決済サービスID及びセキュリティーコード

なお、申請方法は、スマートフォンからする方法、自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法

予約制の自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法があります。

詳しくは福山市HPでご確認ください。

5人家族の我が家もポイントGETすべく、さっそくスマートフォンで申請をしてみました!

申請自体はスムーズに出来たのですが、注意する点がいくつかありました・・

我が家は一つの決済サービスに家族分まとめて申請しよう!と思っていたのですが

それは、出来ないことが判明😢

一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請、

なおかつ、手続きは自分でする必要があるとのことです。

※マイナンバーカードの名義と決済サービスの名義が同じである必要があります。

夫婦でそれぞれ申請し、15歳未満の未成年は法定代理人が申請できるとのことなので

子ども3人分を親が申請しようとしたのですが・・ここでも新たな問題が発生!

親の名義の決済サービスで申請できるとのことなのですが

一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請なので

すでに親の分で申請済みの決済サービスは使えず、別の決済サービスで申請する必要がありました。

ということは、子ども3人それぞれ別の決済サービスで申請する必要があり、

結局、我が家は5種類すべての決済サービスを利用することになりました。

ポイント付与までの期間がそれぞれ異なる、ということですが、

申請開始日に即申請をした我が家の場合は、

ゆめか ⇒ auPAY ⇒ エフカマネー ⇒d払い ⇒楽天Edy(12/15現在まだ付与されていません)

という順番で付与されました!

(いただいたポイントは、早速、食料品や生活用品購入に消えました笑)

なお、申請終了日も決済サービスによって異なります。

早いもので、2023年2月20日に終了する決済サービスもあるので

お早めに申請されることをお勧めします!

皆で守ろう、自転車の交通ルール!

/カテゴリ: 情報自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので

便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。

実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。

知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!

●自転車は、原則車道、左側通行です

実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、

原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。

また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して

よいことになっています。

①道路標識や道路標示で指定されている場合

②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合

③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合

※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので

接触事故の可能性がある場合など

歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、

歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。

また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!

●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!

自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。

『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。

『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する

よう心がけましょう。

●信号を守りましょう!

自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。

『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い

安全確認をした上で、横断してください。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

●並走運転や二人乗りは禁止です!

自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。

※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可

自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。

【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり

自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの

場合を除いて原則、禁止されています。

【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり

一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると

思わぬ事故を起こす恐れがあります。

事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。

●ながら運転、絶対にやめましょう!

スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、

『ながらスマホ』による自転車事故です。

通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら

運転することは違反行為です。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり

その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの

運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。

大変危険なので、絶対にやめましょう!

ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、

他人を巻き込んでしまう恐れがあります。

他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり

刑事罰を問われる可能性があります。

2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で

電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、

2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。

この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら

ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、

ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。

この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。

●個人賠償責任保険で備えよう

自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。

被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、

この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。

自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。

万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。

以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により

他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして

法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を

確認してみてください。

便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり

使い方次第で凶器になりうる乗り物です。

自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、

自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。

自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを

祈るばかりです。

『控除』を使って節税しよう!

/カテゴリ: 情報年末が近づき、年末調整の時期がやってきましたね。

じきに確定申告も始まりますので、今日は、『控除』についてお話しようと思います。

●生命保険料控除を活用しよう!

『控除』というと、よく活用されているものとして

『生命保険料控除』があり、最も代表的な控除の一つです。

2012年(平成24年)1月1日より前に契約された生命保険には『一般』『個人年金』の控除が、

それ以降のご契約であれば『一般』『個人年金』に加え『介護医療』の控除が新設されています。

例えば、2012年以前に加入した保険で『一般』の控除枠を使い切っている方は

あえて最新の医療保険などに切り替えることによって、保障内容もよくなり

且つ、新たに『介護医療』の控除枠も使える、そんなケースも出てくるわけです。

年末は、保険の見直しのチャンスでもあります!

気になる方はお気軽に弊社にご相談ください(^▽^)

●セルフメディケーション税制って何?

他にも、『医療費控除』など、聞いたことがある方も多くいらっしゃると思いますが、

簡単に言うと『年間の医療費が10万円を超えたときに利用できる』というものです。

病院に行かずに市販の薬だけで治療しているような方々は、医療費控除の特例である

『セルフメディケーション税制』を活用してもよいかと思います。

セルフメディケーション税制の利用条件は、

市販のお薬の箱に『セルフメディケーション』とか『控除対象』といった

マークが記載されている商品を年間12,000円分以上購入していること

さらに、予防接種や健康診断など健康のために取組みを行っていること、

これらを満たした際に活用できます。

そこで、ご注意いただきたいことが、2点!

まず、市販薬を購入した際のレシート、これがないと何も証明できませんので

レシートは必ず保管しておいてください。

そして、『医療費控除』と『セルフメディケーション税制』申請できるのは

いずれか一つのみとなりますので、お気をつけください。

●楽しく節税、ふるさと納税!

この時期になるとCMなどでよく見かけるのが『ふるさと納税』ですよね。

誰にでもすぐ始められて、節税出来て、さらに手取り収入を増やすことができるということで

以前ブログでもご紹介させていただきました。

ふるさと納税は、ご自身が関心のある自治体などのホームページなどを通して

寄付をすることから始まります。

寄付金のうち、2,000円を超える部分については所得税や住民税から全額控除されますので

結果的に手取り収入が増える、という仕組みです。

寄付をする街によっては、様々なお礼の品を準備してくれているところもあって、

それも毎年楽しみになさっている方もいらっしゃいますよね。

一方で返礼品メインではなく、災害の被災地へ寄付することで復興支援に役立ててほしい、

とか、NPO団体などへ寄付をして、困っている方の力になりたい、

といったような目的で活用されている方もいらっしゃるようです。

いずれにせよ、『私たちの意思がちゃんと反映される寄付』という点では、すばらしい制度だと思います。

なお、以前は確定申告が必須だったのですが、今は『ワンストップ特例制度』を

使うことで、確定申告が不要となりました。

年末調整しか行わない方でも気軽に始められますので、ご興味があればご活用ください。

ふるさと納税のご利用に際しては、ご家族構成や収入などに応じて、

1年間の寄付金額の上限が決まっています。

『私の家庭だといくらまでふるさと納税を行えるのか』

『ワンストップ特例制度を使う条件』など

気になる方は弊社までお気軽にご相談いただければと思います。

ふるさと納税は毎年1月~12月までに実施した寄付に対して控除されます。

ご検討されている方はお早めに実施をお願いします!

後期高齢者医療制度が改正されました。

/カテゴリ: 情報現在の医療保険制度では、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に

加入することになっています。

後期高齢者医療制度では、

医療費の窓口負担は原則1割(現役並み所得者は3割)

となっていましたが

今年の10月1日より、75歳以上で一定以上の年収の人は、

窓口負担が『2割』となりました。

●一定以上の年収とは、どのくらい?

単身で年収200万円以上、夫婦で年収320万円以上の世帯が2割負担となります。

今回の法改正で窓口負担が2割になるのは、全国の後期高齢者医療の対象者全体の

約20%の方だそうです。

いわゆる後期高齢者の保険証については、例年7月に新しいものが届きますが、

今年に関しては、9月頃にもまた新しい保険証が届いているかと思います。

9月に届いた保険証に、今後の負担割合が記載されているのでご確認ください。

●窓口負担の割合が改正されたのは、なぜ?

少子高齢化が進んで、2022年以降、団塊の世代が後期高齢者となりはじめることで、

さらなる後期高齢者の医療費の増大が懸念されています。

後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担するしくみと

なっており、今後は現役世代の負担の増大が見込まれています。

今回の改正は、現役世代の負担を抑制し、全ての世代の方々が安心できる

『全ての世代が公平に支えあう制度』を構築することを目的としています。

●窓口負担が2割になる方には『配慮措置』があります。

今まで窓口負担割合が1割だった医療費が倍になると考えると、

負担が大きいと思われる方も多くいらっしゃると思います。

結果、必要な医療を受けるのを控えてしまったりしないか心配されます。

そこで、窓口負担が2割となる方には、1か月間の外来医療費の負担増加額を月3千円までに

抑えるといった、『配慮措置』が同時に始まっています。

例えば、1か月の外来医療費合計が5万円の場合、1割負担の時は窓口での支払いが5千円でしたが

2割負担だと支払いは1万円となり、負担が5千円増えることになりますね。

ここで配慮措置なのですが、負担が増えた5千円を3千円までに抑えることができるので

差額の2千円が後日、自動的に口座に払い戻されるといった仕組みです。

実質負担額は8千円、ということになります。

ちなみに、この措置は『外来』の負担増加額を抑えることを目的としていますので、

外来扱いではない、例えば『入院の医療費』などは対象ではありませんので注意が必要です。

なお、この制度は令和7年9月30日までの実施予定です。

詳しくは各市町村の『後期高齢者医療担当窓口』にお問合せください。

迷惑メール、クリックにご注意を!

/カテゴリ: 情報迷惑メールが後を絶たない昨今ですが、

弊社の代表メールにも、迷惑メールが毎日のように届いています。

●ありそうだからひっかかりやすい、納税詐欺!

その中で、本日届いていたメールをご紹介いたします。

所得税の催促メールです。

このメールを見て、え!なにか支払い忘れてる!?と、一瞬ドキっとしました。

でもよく考えてみると、弊社の所得税の納付時期でもないし、そもそも宛先に会社名も入っていないので、

これは詐欺メールかな?と思い、インターネットで調べてみると、

どうやら多くの人に送られているようです!

●ウイルス対策していますか?

弊社は外部からのウイルスなどをシャットアウトする「UTM」という機器を導入しているため、件名にも「SpamUTM」とついていますが、一斉に複数に送られるメールもSpamと付く場合があるので、一瞬騙されかけました。。

でもあるとないとでは大違い!

●ほかにもこんな迷惑メールが…

また以前、お客様の名前でメールが来ましたが、

それ自体が偽物で、添付ファイルを開くとPCに保存している個人情報が抜き取られたり、さらに登録しているメールアドレスに同じようなメールを勝手に送り付けていくという「エモテット」というマルウェアでした。

どうやら、お客様がエモテットに感染し、登録しているメールアドレスに勝手に送り付けられていったようです。

4月投稿のブログもご覧ください

●自分の身は自分で守るしかない!

みなさんも支払い催促、登録内容の確認等、URLをクリックする前に、

周りの人やインターネットで確認してみてください!

また、そういったことに巻き込まれ、個人情報が流出してしまった場合、

ウイルスの除去費用や流出した人への慰謝料等、多額の費用が発生します!

サイバーリスク対策について詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までご相談ください!

がんに関するお金の話

/カテゴリ: 情報皆様こんにちは!

コロナ感染も一時期の1000人越えに比べると、少し落ち着いてきた感じがしますね。

マスクを外して過ごせる日が一日も早く来るといいですよね(^▽^)

今までで日本でコロナウイルス感染症と診断された人数を見てみると、

人口の約15%、つまり6~7人に1人が感染した、ということになります。

そこで、皆様に質問です!

日本人ががんと診断されるのは何人に1人かご存じでしょうか?

なんと、2~3人に1人は一生涯のうちに何らかのがんになるといわれているんです。

また日本人の死因の1位もがんとなっていますが、早期発見できれば治せる病気になってきており、

検診で早いうちに見つかって治療がすぐできたおかげで、今も元気に暮らしているという方も

たくさんいらっしゃいます。

●がん治療は通院が多い!

最近は入院が短かったり、最初から通院での治療という場合が多くあります。

抗がん剤治療やがんの粒子線治療も通院で受けることがほとんどで、

今後も医療技術の進歩によって入院日数が短くなったり、通院のみで治療するという事が

増えると想定されます。

こうしたことを反映して、最近のがん保険のトレンドとしては

『入院』よりも『治療』に対しての保障が手厚くなっています。

がん保険に入ったのがだいぶ前、という方は、ぜひ見直しをしてみてください。

また、コロナ禍で、がん検診を受ける人が減り、がんの発見が遅れることも懸念されています。

最近では、唾液や尿を採取してがんのリスクを調べることができる検査などがあり、

手軽に自宅で検査ができるものもあるので、早期発見に役立ちます!

がんが進行してしまったら、それだけ治療費がかかってしまいます。

重要なのは早期発見!です。

ぜひ、早期発見につながる行動を起こしていただければと思います。

●先進医療ってどんな治療?

がんの治療には主に手術・放射線治療・抗がん剤治療の三大治療がありますが

『先進医療』を用いた治療もたくさんあります。

先進医療というのは、国が定める高度の医療技術を用いた療養の内、

公的医療保険の対象になっていないものです。

公的医療保険の対象外なので、全額自己負担の上、高額なものが多いです。

これに備えるものとして、民間の医療保険やがん保険には、先進医療を受けた場合に

その費用が支払われる特約がついているものが主流となっています。

一方で医療の進歩によって、先進医療から公的医療保険の対象となったものもあります。

公的医療保険の対象となると、色々な治療が身近になってきていると感じますね。

ただ、公的医療保険の対象とはいえ、治療費が高額ですので、実際には大きな負担です。

その場合には、『高額療養費制度』を利用することもできます。

●高額療養費制度とは?

これは、同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について

払い戻しを受けられる制度です。限度額は年齢や所得によって異なります。

※月をまたいでしまうと別の支払いとなります。

入院時の食事や個室料金などは対象外ですのでご注意ください。

※健康保険組合には、組合独自の『付加給付』として、表の額より低い自己負担限度額を設定している

ところもあります。また、自治体によっては、独自の医療費助成制度があり、医療機関の窓口での支払額が

自己負担限度額より低くなる場合があります。詳しくはご加入の医療保険、お住まいの自治体に

ご確認ください。

●窓口負担を軽減させる限度額適用認定証とは?

高額療養費制度は、限度額を超えた分について払い戻しを受けられるありがたい制度ではありますが

一時的とはいえ多額の費用を立て替える必要がある為、経済的に大きな負担になります。

そこで、医療機関の窓口での負担を軽減させるため、あらかじめ『限度額適用認定証』の申請をされることを

お勧めします。

限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が

自己負担限度額までとなるため、多額の費用を立て替える必要がなくなります。

※申請方法など、詳しくはご加入の医療保険へお問合せください。

★弊社では、がんの早期発見につながる検査についての情報提供や、がん保険の見直しなど

様々なご相談を承っております。お気軽にお問合せください。